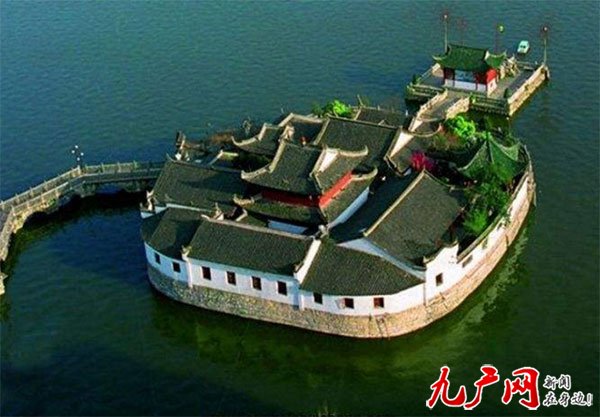

九广网讯(文/石炎鑫 )九江人都知道烟水亭,不少外地人也知道九江有个烟水亭,外地来九江的旅游团,烟水亭是导游引领他们必到的一个点。那幢座落在甘棠湖中园林般古式建筑,曾让多少人惊羡慨叹,加之导 游小姐介绍“这是周瑜点将台”,更易引起人们对它的神往。匆匆过客感兴趣的是它的秀丽和史上佳话,至于是否真的就是周瑜点将台,对他们来说并不重要, 而他们听到并接受了,这才是最重要的, 回去后便有了在亲友面前彰显的资本。 历史的遗存,导游的解说,使得烟水亭无疑成了九江一张靓丽的名片。

今天我们所见到的烟水亭,原本不叫烟水亭,也不是周瑜的点将台,因为这个烟水亭的形成是在南宋之初,距周瑜在世已有近千年之久。在北宋时,九江的甘棠湖畔便有人建有一亭,取名烟水亭,址在南门外的小坝上(今称李公堤)。现今的烟水亭那时只是甘棠湖中一个光秃的土墩,无名无姓;直到北宋后期, 才有人在这个土墩上建起一亭,取名浸月亭,与小坝上的烟水亭隔水相望。南宋初,有人在土墩上依浸月亭建起回廊小榭,初步形成水上亭榭的基本格局。 但随着岁月延蚀,小坝上的烟水亭与土墩上的浸月亭均已倾圮湮没,直到明万历年间,九江府关督黄腾春,斥资在土墩上建起一束建筑群,有殿、亭、榭、廊, 正式定名烟水亭。《德化县志》的修撰者们,引古人古籍所记,对此备述尽详。 这是资料上的烟水亭,它告诉我们烟水亭的来龙去脉。

然而我要说的是烟水亭另外的故事, 是我亲眼目睹它在近世变化的故事,是我亲耳所闻它的离奇传说的故事,是一个与资料所载,导游所解的不一样的故事。

现今的烟水亭有一座弯曲的小桥, 将亭与北岸相连,九江人称这桥为九曲桥。此桥是 1970 年底由九江市革委投资兴建。那时甘棠湖与龙开河是相通的, 在沙子墩设有一个闸口,调控水位,当长江涨水时,便将闸口关掉,不让江水倒灌入城,防止内涝;除此闸口便一直开着,因此甘棠湖的水便是春涨冬退, 湖水一直呈活水之态。自从龙开河填了之后,甘棠湖便是一湖死水,常常发臭; 填河之前,从来没有这种现象。那时甘棠湖水绿得泛蓝,碧水蓝天,是九江城本质特色。1970 年冬,九江市革委趁湖水退涸时,兴建九曲桥,当时的考虑很简单,就是为了方便群众。那时进烟水亭是不收钱的,但也不是常年开放,只在星期天和节假日开门,让市民入亭观赏、溜达。1971年春,当桥落成时,着实让九江人很是高兴,都说进烟水亭方便了。那时我还年轻,也是这种想法; 然而今时,我又觉得这桥不该建,有桥与岸连接的烟水亭,真的不如孤挺水中的烟水亭;水中孤亭,自有一番意韵, 诗一般的意韵;而桥,却把这意韵冲淡了。 因此现在我觉得,这桥是烟水亭建筑篇章上的一个败笔。

现今烟水亭南向前方有一个点将台, 也是新近作品,一拱小桥把它与烟水亭连成一个整体。这个点将台是1985 年底, 也是利用湖水退去,在烟水亭前人工堆起一个小土墩,砌上围石,然后在墩上搞起仿古建筑,还特意设计一面大鼓, 竖杆挂起旌旗,俨然一派拜将气势。那 拱小桥,倒很别 致,很有衬景作用。 1986 年五一节,点将台落成,还举行了剪彩庆典仪式,隆隆的爆竹声和烟雾, 霎时罩住了甘棠湖的半边天。这件作品是当时在九江主政的江国镇倡议所建, 那一年,他在九江很搞了一些仿古建筑, 诸如浔阳楼,琵琶亭,烟水亭的点将台,延支山的揖庐亭等。当年北京拆除一些 古建筑,林徽因流着眼泪大喊:拆不得呀!将来如果觉悟了再建,那也只是一 些赝品。1986 年江国镇倡建的那一大批 古建筑,有的虽然也属赝品,但比起后来人填龙开河,真的是要好得多!

这是现今我们所见最为新近的烟水亭。让我最感清柔和温馨,使我最为留念的,是我儿时所见的烟水亭。那时烟水亭独立湖中,距北岸最近点约百米, 有一只木船摆渡,往返于烟水亭与北岸之间,游人只需丢上五分钱,艄翁便将你接到烟水亭,并负责将你送回北岸; 规矩是在北岸上船时即付钱,从烟水亭返回北岸,只管上船,不用再操心。当我孩童时,大约十来岁吧,去过一次烟 水亭,仅一次,爹爹带我去的,说我还没去过烟水亭,带我去玩一次。那时寻常人家随意花上五分钱,也是不大舍得 的,搭上我,可能还要一毛钱吧,那就 更会让大人思索很久才能下定决心的。 爹爹牵着我的手上船,我快活极了,那是我平生第一次坐船,爹爹丢上钱,让 我坐在他身边,不许我乱动。船上坐着 七八个人,撑船的双手划着浆,吱呀吱 呀的,好像好吃力。如今再也听不到那让人既感心酸又感亲切的“吱呀”声了。 踏上烟水亭,但见殿屋前一块场地,对摆着两排藤椅,一边四五把,共有十来把, 全都空着,没人坐。一位身着长罩的光 头老人立即迎上,连声称道“石老板来了, 请座请座。”爹连忙回道“不客气,不客 气。”还是被他拉扶到藤椅上了。那时九江城不大,标准的江南小城,人也不多, 石家小铺的老板,许多人都认识。爹爹落座,花上一毛钱,要了一杯茶,大大的瓷杯,白煎的开水 ,冲上茶叶,白气袅腾,坐椅喝茶,不受时限,中途加水, 不另收费。我隐隐悟到,不买茶是享受不了藤椅的。爹便打发我去玩,只说了 声“不许到水边去”,光头老人望着我说, “哦,少老板呀,去玩去玩,这里玩不碍 事。”谁都懂得这个“不碍事”指的是安全, 是冲着“不许到水边去”来的。爹爹的一毛钱,喝了茶,坐了椅,还为我赚来 了尊敬。这是近六十年前的事了,那时的一些虚套,让人感到可爱;如今许多俗套,让人肉麻。

六十多年前,当我们还是幼童时, 时常听到一个烟水亭不淹的故事,都是大我们一小半的大伢儿讲给我们听的, 说的是有一个仙人,叫吕洞宾,坐在庐山顶上,手中拿着一根钓竿,杆上系着神丝,丝下有一个金钩,把烟水亭勾着; 当甘棠湖水上涨时,吕大仙就把钓竿往 上提,烟水亭就被提起来了;水涨多少他就提多高,所以烟水亭总不会被水所 淹。这个故事在幼童中辈辈相传,都是 十来岁的小孩讲给五六岁的幼童听,像 接力棒似的往下传,所以我们那辈幼童, 对这个故事耳熟能详。1966 年破四旧, 这个故事就终止下传了。这个神话故事寓有一种美好,解释了烟水亭不被水淹 的现象。在我的记忆中,甘棠湖怎么涨水, 烟水亭还真是没被淹过,这当然不是吕 洞宾的功劳,可能古人最初在土墩建亭 时,已把土墩垒得相应的高,已经考虑 到百年一遇或更长一遇的汛情,它是古 人智慧的结晶。

儿时的烟水亭,别来已是六十年。 六十年前的九江,六十年前的烟水亭, 多么清隽,多么温馨,留给我的,只是一缕情丝。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 阅来越好频道

| 阅来越好频道