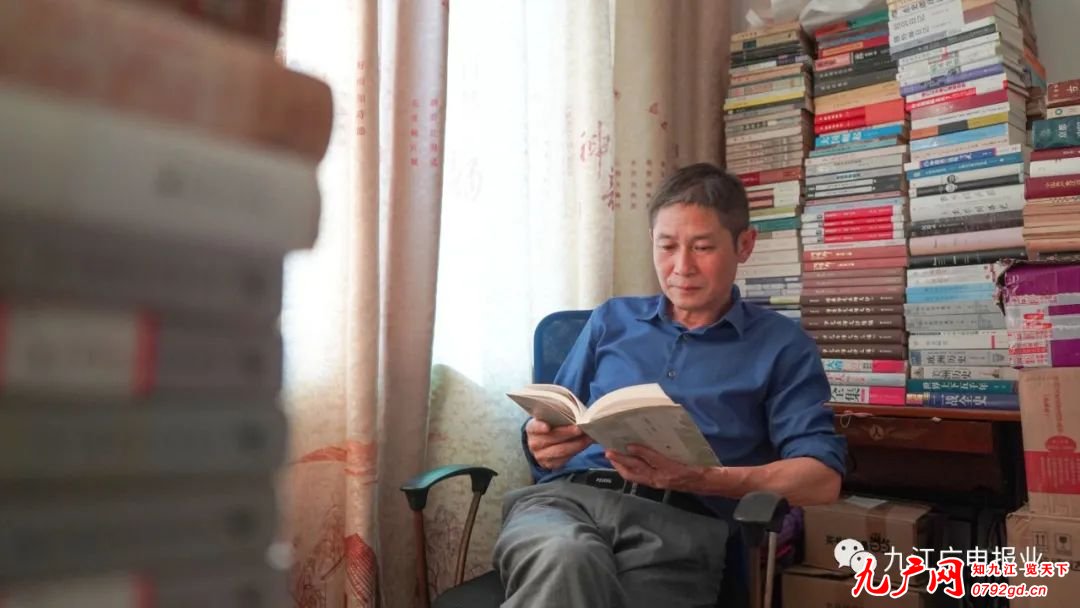

于詹文而言,工作是谋生,兴趣爱好是终生伴随自己的精神食粮。他自幼喜好读书,尤其喜爱文史书籍。不论是早年在九江化纤厂工作,还是后来加入个体工商户大军,直至今日,读书仍是他生命中最大的乐趣。他的房间里随处可见书柜、“书山”,一排排、一箱箱,约有一万余册,以至于无处安放书桌。闲余时间,一把椅子,一本书,一杯清茶,便开启了一段曼妙的文史之旅。

“一个人的前程往往全靠他怎样用他的闲暇时间。他用他的闲暇来打麻将,他就成个赌徒;你用你的闲暇来做社会服务,你也许成个社会改革者;或者你用你的闲暇去研究历史,你也许成个史学家。你的闲暇往往定你的终身。”胡适先生作为北京大学校长在北大毕业典礼上的这段讲演给他带来很大的触动——业余爱好也可以做出大文章。

“我原来喜欢看中外历史、中外文学,整套整套地买回来,重点不在收藏,都在于书的内容。”詹文说道。他读书不流于形式,而是在学懂弄通上下功夫。每阅读一本书,他都在书中空白处进行批注,帮助自己掌握书中的内容。纵横对比,取百家之长,逐渐形成自己的观点。书本堆积如山,但他对每一本书的位置基本了如指掌,需要的时候总能第一时间找到。在他看来,写历史文章,必须找到原文,不能仅凭记忆,容易出差错。学术类的文章一定要看原著,注明出处。研究文史,他也不仅仅拘泥于书本。正所谓读万卷书,行万里路。约上三五好友,走到哪里,喝哪里的酒,吃哪里的特色,看哪里的风景,了解哪里的文化。

2004年,詹文决定在九江定居,渐渐结识了很多志同道合的前辈,大家经常在一起探讨文史。有位老先生对他说:“你懂这么多知识,如今也成了九江人,你也研究研究地方史。”从此,他开始钻研九江地方史,挖掘历史时期城市的独特魅力,从另一个角度为这座他工作、生活了三十余载的历史文化名城贡献自己的力量。

“历史是相通的,但写出来的文章要有证据才能站得住脚跟。写历史类的文章与写文学类的小说、散文不一样,写文学可以浮想联翩;写历史的东西要一步一步地论证,有根有据,逻辑清晰。”詹文说道,“因此,研究历史的人必须具备追根溯源的钻研精神。”为了还原历史,他常常打破砂锅问到底。

甘棠湖的樱花岛是茶余饭后散步的好去处。一日,詹文漫步在岛上,看到两块供游客休憩的条石,顿时来了兴致。仔细看,发现一块条石上隐隐约约篆刻着“后先同一揆看浔阳皓月湓浦清流”十四个大字,落款已模糊不清。另一块条石已然分辨不出字迹。回到家后,詹文便开始翻阅资料,想要弄清楚这两块石头的来龙去脉。

“我翻遍了九江的地方史类典籍,《九江府志》《九江往事编年》《德化县志》等等。有时候还会向九江历史学会的朋友请教。”有些书自己没有,为了找到确凿的证据,他便跑到朋友家里去找书。正是这种钻研精神,让石刻真相逐渐浮出水面。

“清朝时,在未知的哪年哪月哪天,夏家河朱家,有个烈性媳妇邹英,因不从乡里无赖之欺,奋起反抗,被捅72刀而亡。当时的地方政府闻之,乃申报朝廷,获准为其建贞烈坊并勒石树碑于山川岭,以示旌彰。”“后于同治四年,台风拔木掀舟而来,浔城痛受其灾,贞烈坊亦未幸免,牌坊俱摧。时任德化县令张光裕,乃风雅之官,捐银泼墨写下‘节烈自千秋想空阁青灯荒郊碧血,后先同一揆看浔阳皓月湓浦清流。’末了落款‘知德化县事钱塘张光裕撰并书’,然后令人勒石重修节烈坊碑。”2022年10月,詹文的文章《两块石头与一名烈女》见报,让更多的九江人了解了这样一段感人的历史故事。

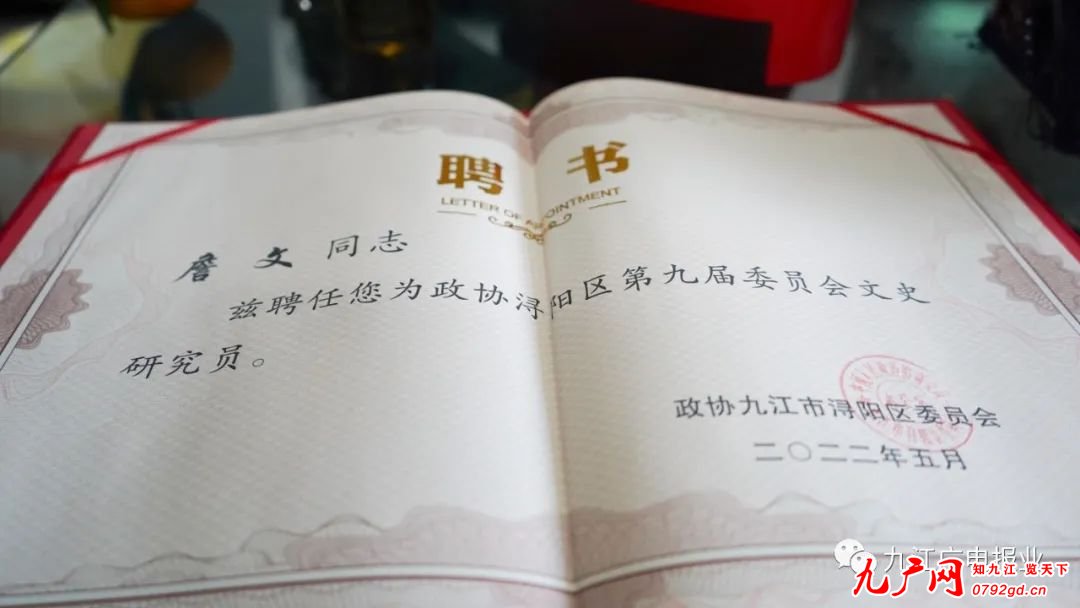

近年来,詹文多篇文章发表于报刊,他先后加入了九江职工藏书协会、九江历史学会等民间组织,并被聘为政协浔阳区第九届委员会文史研究员。

“九江地方史也是中华五千年文明史的一部分,我们要把古人的足迹留下来,取其精华去其糟粕,一代一代传下去。”谈及研究文史的意义,詹文如是说。博览群书的他发现九江没有完整的九江编年史,希望退休以后能与一群志同道合的老朋友一起完成,让普通老百姓能够通过这样一本书,了解九江的历史脉络。

“养老生活各有所好。人呐,做自己喜欢做的事,方能感受老有所乐。”詹文笑道。兴趣爱好是生命中一股积极的力量,让兴趣爱好陪伴自己优雅老去,让人生更加绚丽多彩,即便青春不再,依然能收获最大的人生价值。

(文/摄 九江广电全媒体记者 袁洁)